Am zweiten Kurstag ging es dann richtig los mit einem bunten Strauß an Themen. Darunter waren praktische Dinge wie ein Teleskopvergleich von zwei Refraktoren, eine (fast missglückte) Kurzübersicht über den abendlichen Sternenhimmel im Oktober 2025 und ein theoretisches Thema über scheinbare und absolute Helligkeiten und den Farbindex von Sternen.

Teleskopvergleich

Zu unserer Überraschung fand in unserem Klassenzimmer bereits ein Elternabend statt, so dass wir uns einen anderen Raum suchen und unsere Teilnehmer, die nach und nach eintrafen, dorthin umlenken mussten.

Die Kursstunde begann dann trotzdem pünktlich. Und zwar mit dem Vergleich von zwei Refraktoren aus dem Gerätevorrat der Stecknitzastronomen. Das eine war ein sogenanntes preisgünstiges Jugendteleskop mit azimutaler Montierung für den Einstieg in die beobachtende Astronomie. Das andere Gerät war ein größerer Refraktor auf einer parallaktischen Montierung.

Montierungen

Das verminderte Schwingungsverhalten bei der manuellen Nachführung über die Wellen der Stunden- und Deklinationsachse gilt als wichtiger Vorteil einer parallaktischen Montierung. Und dazu gehört auch der Umstand, dass bei korrekter Einnordung einer parallaktischen Montierung fast nur an der Welle der Stundenachse gedreht werden braucht, um das Gerät einem Astroobjekt (z.B. einem Stern) nachzuführen.

Als Nachteil der parallaktischen Montierung gegenüber der azimutalen Montierung wurde die unabdingbare Einnordung der parallaktischen Montierung aufgeführt.

Optiken

Die beiden vorgestellten Geräte unterschieden sich nicht nur von ihrer Montierung, sondern auch in der verwendeten Optik: Während das ‚Kleine‘ eine freie Öffnung von 70 mm aufwies bei einer Brennweite von 700 mm, bestand die Optik des größeren Refraktors aus einer Objektivlinse mit 80 mm Öffnung und einer Brennweite von 900 mm.

Abendlicher Sternenhimmel im Oktober

Im zweiten Teil wurde mit Hilfe der Astronomiesoftware Albireo auf die zu beobachtenden Sternbilder, Sterne und Planeten am Abendhimmel im Oktober 2025 eingegangen. Leider flackerte das Priketionsbild des Beamers so sehr, dass wir den Sternenhimmel nur kurz zeigen konnten. Die Ursache wurde später gefunden: Der HDMI-Stecker wurde etwas verkantet ins Notebook eingesteckt…. dumm gelaufen!

Wir werden am nächsten Kurstag wohl einen neuen Anlauf unternehmen!

Von Magnituden und Farbindizes

Im theoretischen Teil ging es um die scheinbaren und absoluten Helligkeiten von Sternen und ihre Farbindizes.

Magnituden

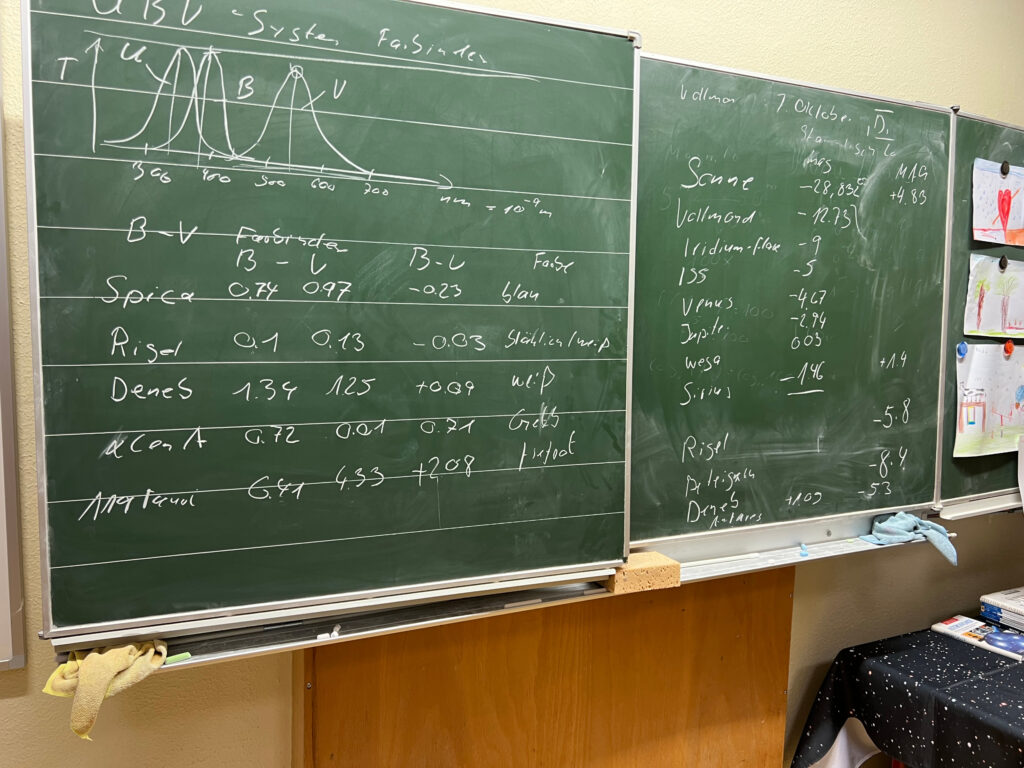

Zunächst begannen wir mit den scheinbaren Helligkeiten von Sternen. Diese werden vom Strahlungsoutput eines Sterns und seiner Entfernung zur Erde bestimmt wird. Je kleiner bzw. negativer dieser Magnitudenwert ist, desto heller erscheint uns der Stern. Hierzu wurde eine Liste der hellsten Sterne auf die Tafel geschrieben. Die visuelle Sichtbarkeitsgrenze liegt bei 6m und höher; aufgrund der Lichtverschmutzung sind aber bereits Sterne der Magnitude 5m und 4m selbst im ländlichen Bereich kaum noch zu erkennen.

Die absolute Helligkeit eines Sterns ist immer definiert als diejenige scheinbare Helligkeit, die ein Stern besitzt, wenn man ihn aus einer theoretischen Entfernung von 10 Parsec (32.6 Lichtjahre) betrachten würde. Im Gegensatz zu scheinbaren Helligkeit ist die absolute Helligkeit direkt mit der Strahlungsleistung eines Sterns verknüpft.

Farbindex B-V

Untersucht man die scheinbaren Helligkeiten von Sternen mit Farbfiltern für Ultraviloett, Blau und Gelb (Visuell), so wird man eine interessante Entdeckung machen: Denn es ergeben sich bei einem Stern recht unterschiedliche Helligkeitswerte! Das liegt an der Farbe, mit der ein Stern an seiner Oberfläche strahlt.

Bildet man nun die Differenz der scheinbaren Magnituden z.B. mit dem blauen und gelben (visuellen) Farbfilter, erhält man einen Differenz-Magnitudenwert. Dieser wird B-V- Farbindex genannt. Die U-B und B-V Farbindizes sind gleich Null (=0) bei sog. A0V-Sternen, etwa Wega). Negative Werte weisen auf heiße Sterne mit kurzwelligem (blauen) Strahlungsspektrum hin, positive hingegen auf kühle Sterne mit rötlichem Strahlungsspektrum.