Kleines und mittleres 1×1 der Astrofotografie

Am 4. Kurstag wurde nach einer virtuellen Himmelsführung mit unserer Albireo-Software der Schwerpunkt wieder auf die Astrofotografie gelegt. Für die Teilnehmer gab es dabei zwei Stages: Die ‚3 Gebote‘ und die ‚3 Arten‘ der Astrofotografie. Mystisch? Dann lest weiter…

Blick in den virtuellen Sternenhimmel mit der Albireo Astronomy Toolbox

Die 4. Kursstunde begann mit einer Übersicht über den Sternenhimmel im Oktober. Der Schwerpunkt wurde dabei auf Objekte gelegt, die auch mit kleinerem Instrumentarium gut aufgespürt werden können.

Hierzu zählten natürlich die Planeten Saturn und Neptun, die nahe bei einander stehend im Sternbild Fische zu sehen sind (immer ein Fernglas oder kleines Fernrohr vorausgesetzt). Auch Jupiter in den Zwillingen und Uranus um Goldenen Tor der Ekliptik wurden genannt. Und zuletzt auch die Venus, die kurz vor Sonnenaufgang tiefstehend am Osthorizont beobachtet werden kann.

Die offenen Sternhaufen der Hyaden und Plejaden im Sternbild Stier besondere ‚Eyecatcher‘. Aber auch der Doppelsternhaufen h&Chi Persei oder die Andromedagalaxie M31 darf hier nicht fehlen. Und am Abendhimmel der berühmte Kugelsternhaufen M13 im Sternbild Herkules natürlich auch nicht!

Nachtrag:

Hinzu kommen noch zwei Kometen, die im Oktober so hell sind, dass sie mit dem Fernglas beobachtet werden können: Komet Lemmon zwischen den Sternbildern Großer Bär, Jagdhunde und Bärenhüter und SWAN in Sternbild Schild, welches südlich am Sternbild Adler angrenzt.

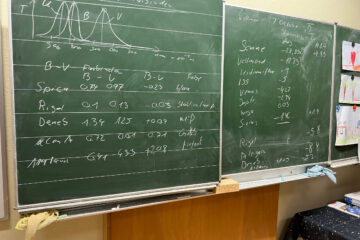

Die 3 Gebote – kleines 1×1 der Astrofotografie

Die 3 Gebote der Astrofotografie beschreiben die grundlegensten Maßnahmen, die zu treffen sind, wenn man in den Nachthimmel hineinfotografiert.

1: Du sollst bestmöglich fokussieren!

Sterne sind aufgrund ihrer extremen Entfernung zu unserem Sonnensystem ‚echte‘ punktförmige Lichtquellen. Diese möglichst scharf einzustellen (fokussieren) gehört zu dem wohl wichtigsten Gebot. Hier sollte man genügend Zeit und Muße einplanen, um auf die optimale Einstellung zu kommen. Bei der Benutzung von Fotoobjektiven ist nämlich die Einstellung ‚unendlich‘ meistens nicht wirklich die bestmögliche Einstellung. Der manuelle Fokus sollte daher unbedingt ausprobiert werden!

2. Du sollst nicht verwackeln!

Kleinste Bewegungen der Kamera führen sofort dazu, dass Sterne bei einer Langzeitbelichtung (s. 3. Gebot) sofort zu Schlingerlinien verschmieren. Daher sollte nicht mit der freien Hand fotografiert, sondern immer ein stabiles Fotostativ verwendet werden.

Sogar das Drücken des Auslösers führt dazu, dass die Sterne verwackeln. Hat man keinen Fernauslöser zur Hand, sollte immer mit einer Auslöseverzögerung von 2 – 3 Sekunden gearbeitet werden.

Aber auch, wenn man das alles beachtet, können bei Langzeitbelichtungen die Sterne zu Bögen verzogen werden. Das liegt an der scheinbaren Os-West-Drift aller Himmelsobjekte, welche durch die Eigenrotation der Erde hervorgerufen wird. Um diesem Problem Herr zu werden ist ein (meistens nicht ganz billiger!) Star-Tracker oder eine parallaktische Montierung erforderlich, damit die Kamera dem Objekt kontinuierlich folgen kann.

3. Finde die richtige Belichtungszeit!

Wie lange man bei einem Astro-Objekt belichten muss, hängt von seiner Helligkeit am Nachthimmel ab. Helle Objekte wie Mond und Planeten oder auch helle Sterne können mit relativ kurzer Belichtungszeit fotografiert werden. Wählt man zu lange Belichtungszeiten, so ‚brennen‘ die Objekte aus, d.h. man sieht weiße, konturlose Flächen mit unwiederbringlichem Informationsverlust. Daher sollte die Belichtungszeit bei hellen Objekten eher etwas zu kurz als zu lang gewählt werden.

Bei schwachen bzw. freiäugig gar nicht mehr sichtbaren Himmelsobjekten sind lange Belichtungszeiten bis hin zu mehreren Minuten erforderlich. Da in dieser Zeitspanne die Sterne von Ost nach West über denn Himmel wandern, ist ein Startracker oder eine parallaktische Nachführung erforderlich (s. 2. Gebot). Wie beim Fokussieren kann das Finden der richtigen Belichtungszeit mit einem Training der Tiefenentspannung kombiniert werden…

Die 3 Arten – das mittlere 1×1 der Astrofotografie

Im Prinzip gibt es drei unterschiedliche Arten, wie man ein Astrofoto erstellen kann.

Die naheliegenste Art ist das Foto direkt durch das Okular eines Teleskops – die sogenannte afokale Okularprojektion. Da hier mehrere Linsensysteme hinter der Hauptoptik zusammenwirken, neigt diese Art zu starker Vergrößerung und den damit verbundenen Nachführproblemen. Desweiteren addieren sich die optischen Fehler der Einzelkomponenten auf, so dass die Qualität der Fotos bei der afokalen Okularprojektion eher gering ausfällt – insbesondere bei Anfängern.

Eine andere Art der Okularprojektion ist die fokale Okularprojektion. Hier wird eine Kamera benötigt, bei der man die Objektivlinse ausbauen kann. Dieser Kamerabody (ohne Objektivlinse) wird nun hinter dem Okular in Stellung gebracht. Wenn der Fokus klappt, ist die Qualität der Ergebnisnbilder etwas besser, da ein optisches Element weniger zum Gesamtfehler beträgt. Auch die Vergrößerungsneigung ist geringer ausgeprägt.

Die Königin der Arten der Astrofotografie ist jedoch die fokale Projektion, bei der der Kamera-Body in den Okularauszug adaptiert wird – ohne Okular. Hier dient das Teleskop mit seiner Hauptoptik quasi als ‚Objektiv‘ für die Kamera. Die Anzahl der optischen Elemente ist hier minimal und damit auch die optischen Fehler. Auch die Vergrößerungsneigung ist bei dieser Methode am geringsten; sie entspricht der Faustformel ‚Zahlenwert der Teleskopbrennweite in Zentimetern‘.